囍兒訂婚2008/11/1,結婚2008/11/30,布丁兒子2010/02/12出生,喜餅兒子2015/02/12出生

::♥ 囍兒媽咪2024目標 ♥::

♥ 1.作自己與家人的療癒師

♥ 2.讓自己每天都更健康與快樂

♥ 3.成為一位很棒的手作療癒師

♥ 4.親子溝通持續練習中

♥ 5.每天都更愛自己

- May 01 Thu 2008 23:39

可愛素材

- Apr 30 Wed 2008 17:28

ⓜ兩撇內幕ⓡ婚紗最新進度報告....

這天其實算是我指定的,因為考量哈尼上白班跟跟夜班的時間

所以挑了他有放假又寬鬆的時間來去挑

希望一切順利囉!!

開始作功課....!!~~

當然是做一堆晴天娃娃囉!!哈哈~~~~~~~~~~

- Apr 24 Thu 2008 17:58

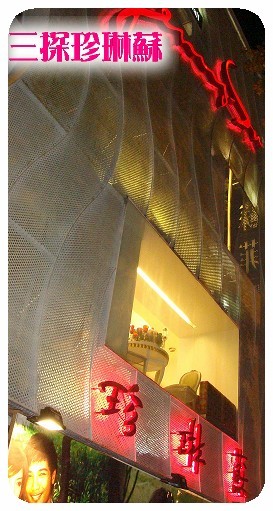

ⓜ兩撇內幕ⓡ三探珍琳蘇...列出要達到的目的!!

- Apr 15 Tue 2008 00:02

ⓜ兩撇內幕ⓡ 二探珍琳蘇 & 囍餅試吃PART1

今兒個......

跟天使喵約著來去珍琳蘇

天使喵要挑片,而我是要去二度探勘

探勘前,先跟老公去中山北路的郭元益看喜餅

第一間:郭元益

是不錯...也有蠻多新款的

但是我還是比較愛黃金禮盒ㄟ

哈哈哈......虛華阿!!

評價:★★★☆☆

- Apr 14 Mon 2008 17:56

ⓜ婚禮實用ⓡ 婚禮熱門歌曲:proud of you

Proud Of You

Love in your eyes 你眼中充滿愛意

Sitting silent by my side 靜靜的座於我身旁

Going on Holding hand 沿途挽著你的手

Walking through the nights 慢步整個晚上

Hold me up Hold me tight 抱起我 抱緊我

Lift me up to touch the sky 讓我能摸到天空

Teaching me to love with heart 懂得了用心去愛

Helping me open my mind 助我把心窗打開

I can fly 我會飛了

I'm proud that I can fly 飛讓我驕傲

To give the best of mine 給我最佳的思考

Till the end of the time 直至時光停頓

Believe me I can fly 我真的會飛

- Apr 14 Mon 2008 17:44

ⓜ婚事常識ⓚ訂婚六禮....不可不知

男方到女方家時,使用囍餅店借的木椹盒裝著六禮到女方家.

若是在飯店舉行文定儀式,就必須飯店假裝是自己家

訂婚六禮:

1.六色糖:包含冰糖、佶餅、冬瓜條、花生、桂圓、巧克力,象徵甜甜蜜蜜,這些囍餅店會送.

男方拿來的六色糖,除了桂圓外,女方要收一半起來,另一半再回給男方.

桂圓要偷偷的只拿兩顆起來,新娘把兩顆桂圓吃掉,象徵看住新郎的眼睛.

2.香蠟燭:包含禮燭、禮炮、禮香,這些囍餅店也會送.

用來敬神,祈求平安幸福.

3.喜餅:一般而言,男方帶來會帶12盒到女方家,女方再回給男方6盒.

如果男方需要的餅量多過6盒,多餘的盒數請喜餅店直接送至男方家.(因為12和6是很吉祥的數字)

- Apr 14 Mon 2008 00:54

ⓜ婚禮實用ⓡ 好東西...實用婚禮表格,超棒!!

哇哇哇

頂級的表格來了.....................

超詳細的!!!

當日時間表、預算控制表、準備清單表、聯絡表....等等的,很多喔!!!

大大分享...!!

- Apr 12 Sat 2008 00:25

ⓜ婚事常識ⓚ台灣吃餅、送餅文化知多少?

近年因懷舊風潮回流,漢式喜餅逐漸受到新人青睞。但早年送餅可是一項大學問,怎麼送、送多少?面子、裡子都要顧!

送餅、吃餅的禮俗,在婚禮中不可少,但你可能不知道,此項習俗是源自古代的「搶婚」,女方因不甘損失而向男方要求賠償,「餅」就是其中的一項賠禮。

民俗專家阮昌銳指出,送餅的禮俗已經有好幾千年了,古代行「納徵(相當於現今的訂婚)」之禮,即由男方扛著大餅到女方家,數量愈多愈顯得體面;現代社會當然不用那麼麻煩,一通電話,餅店送貨到府,且大多先經雙方議定數量,再由女方自行選購喜愛的款式與口味。

不過,早年的農業社會,「吃多少餅」可是面子問題,訂多少盒、送哪家製作的餅?常被親朋好友間拿來議論,看起來好像有點勢利,但也可見喜餅的重要性,除了與眾人分享喜氣,更有向人炫躍「女兒嫁得有多好」的成分在,和「聘金」的重要性不相上下。

■漢式喜餅三款 心意各不同

其實,從喜餅的餅模多半刻有「兩姓合婚」、「囍」字,或是龍鳳呈祥的圖案,可知這項珍貴的禮,就是用來通知親朋好友好事已近的消息;當親友們品嘗著喜餅,不僅吃到可口的餅,也分享著當事人的喜悅。至於吃到的是什麼餅?現代人好像沒那麼在意。

一般大眾似乎對西式喜餅較熟悉,對傳統漢式喜餅則較感陌生。

擁有八十年歷史、以北港大餅聞名的長益食品行老闆施植才對傳統漢式喜餅相當有信心:「漢式喜餅具有份量足、料實在與濃厚在地情感的特色,不像西式喜餅拆掉美麗的包裝外殼,就只剩一些由杏仁、巧克力、核果與麵粉組成的點心而已。」

- Apr 11 Fri 2008 01:38

ⓜ婚禮實用ⓡ 好東西...婚紗66問

歡迎需要的人取用囉!!!也請回覆告知一下!!!!!

- Apr 11 Fri 2008 01:26

ⓜ兩撇內幕ⓡ 美好的巧合PART 2

沒錯!!!

原本以為緣分與巧合就到此為止了

沒想到..............還沒結束

昨天橘子又跟天使喵聊新娘經...

聊的天昏地暗

天使喵說:

我有個同事有妳同名ㄟ,字都一樣

橘子說:

我說是喔...這麼巧

天使喵說:

- Apr 01 Tue 2008 14:36

ⓜ兩撇內幕ⓡ 美好的巧合

話說...最近橘子有比較認真的再看very widding

剛好爬到珍琳蘇的相關文章

看到了ANGEL PO的相關文章

得知她也是下定珍琳蘇婚紗的水水

就透過EMAIL溝通了兩次,後來又透過MSN聊天

發現道.....我們有許多共通的巧合

很巧的。。我們下定珍琳蘇的時間差不多

很巧的。。我們的另一半都在龍潭海陸當過

很巧的。。我們的名字都有千

很巧的。。我們的婚期也差不多

這一切的巧合,都讓我們很有話題聊

也分享了許多即將要當新嫁娘的心聲與遇到的問題

- Mar 18 Tue 2008 16:39

心情再不好....都要A點好康的,免費咖啡來了

剛剛收信的時候,看到這等好消息呢.....

星八客星八客......耶!!

一、Starbucks 免費咖啡

3月25 星期二 上午10-12點 全台星巴克 免費咖啡索取

已打去星巴克的0800確認過有這個活動!

二、麥當勞免費咖啡

麥當勞請喝50萬杯咖啡4月每周六日推出每人1杯可重覆排隊

【李南燕╱台北報導】本周周休二日起,到麥當勞有免費咖啡喝。台灣麥當勞昨天宣布,四月二日起的每周六、日,在全省門市都提供免費品嘗咖啡,每人一杯,每杯一百二十cc,每場招待時間約半小時,一天機動推出數場,總共將送出五十萬杯。麥當勞表示,提供的是阿拉比卡(Arabica)咖啡,每杯價值約二十元。

時間:4/2~~4/29的周六、日(共4周)

總數:50萬杯

地點:全省麥當勞門市

網址:麥當勞4月免費喝咖啡資訊www.mcdonalds.com.tw一、Starbucks 免費咖啡 3月25 星期二 上午10-12點 全台星巴克 免費咖啡索取 已打去星巴克的0800確認過有這個活動!二、麥當勞免費咖啡 麥當勞請喝50萬杯咖啡4月每周六日推出每人1杯可重覆排隊 【李南燕╱台北報導】本周周休二日起,到麥當勞有免費咖啡喝。台灣麥當勞昨天宣布,四月二日起的每周六、日,在全省門市都提供免費品嘗咖啡,每人一杯,每杯一百二十cc,每場招待時間約半小時,一天機動推出數場,總共將送出五十萬杯。麥當勞表示,提供的是阿拉比卡(Arabica)咖啡,每杯價值約二十元。麥當勞4月免費喝咖啡資訊 時間:4/2~~4/29的周六、日(共4周) 總數:50萬杯 地點:全省麥當勞門市 網址:www.mcdonalds.com.tw 方式:不同門市在不同時段提供民眾免費試喝阿拉比卡咖啡120cc乙杯,每杯價值約20元 資料來源:麥當勞

☜布丁資訊處☞

☜布丁資訊處☞